簡便・迅速培地「コンパクトドライ」で

検査業務を飛躍的に効率化

~作業時間を大幅短縮、残業ナシで品質管理業務のレベルアップ目指す~

株式会社サンクスフーズ様

国内有数の畜産生産地として知られる鹿児島県で、焼き鳥などの鶏肉加工(加熱品、未加熱品)を提供している株式会社サンクスフーズ様は、主に量販店向けの加工品を取り扱っており、その大部分を関東および関西の量販店に出荷しています。その商品群は多くの取引先の支持を得ており、最近はふるさと納税の返礼品としての人気も高まっています。

同社の加工施設は、JFS-C認証※を取得するなど、衛生管理や品質管理、食品安全の確保には万全の配慮を払っています。一方で、近年は人材確保や人材教育の時間の確保などが難しい時代でもあり、サンクスフーズ様でも、そうした課題に直面しています。そこで、品質管理業務(特に微生物検査)の効率化を進めるべく、簡便・迅速に微生物検査できる乾式簡易培地「コンパクトドライ」の導入に踏み切りました。

今回は、いちき串木野市のサンクスフーズ様の加工工場を訪問して、床次勇信代表取締役社長と品質管理室の久保輝愛里室長に、コンパクトドライ導入の背景や効果を伺いました。

※HACCPや一般衛生管理、マネジメントシステムに関する規格要求事項で構成される、国際的にはFSSC 22000と同等とみなされる規格。

業務効率の改善には簡便・迅速培地への切り替えが必須だった

――微生物検査に簡便・迅速法を導入した背景について教えてください。

床次氏 近年、多くの食品工場が人手不足に困っている現状にあります。特にコロナ禍以降は、技能実習生の確保なども難しい状況が続くなど、生産現場の人手不足は深刻な状況です。当社の製品は、ふるさと納税返礼品として人気が出るなど、ありがたいことに注文は増えていますが、スムーズな対応には苦慮する状況が続いています。

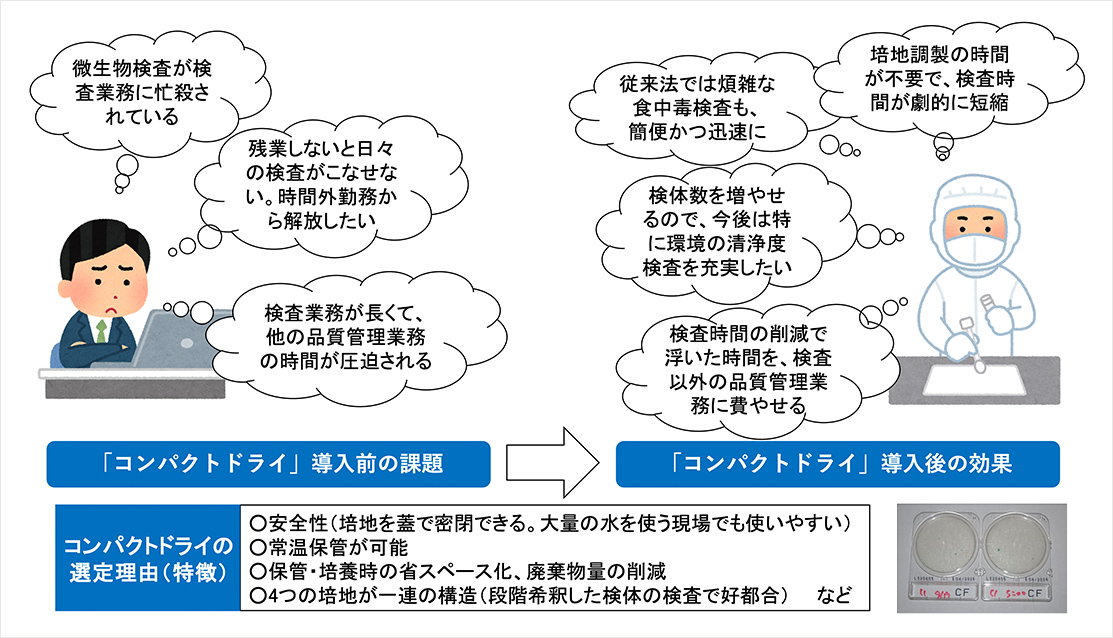

受注増への対応が求められる一方、最近は取引先からの衛生管理に関する要求や、微生物検査に関する要求も厳しくなってきています。しかしながら、当社の品質管理や微生物検査は担当者が1名で対応しているため、どうしても「微生物検査に忙殺される」「検査に追われて、他の品質管理業務の時間が圧迫される」「残業しないと日々の業務をこなすのが困難」といった状況も散見されていました。

そのため、微生物検査の簡素化や効率化、省力化は、早急に対応すべき課題となっていました。そこで、2020年頃から簡便・迅速な検査法の導入を試行し、2021年頃から本格的に簡便・迅速に微生物検査ができる乾式簡易培地「コンパクトドライ」の採用に踏み切りました。

検査時間は大幅短縮を実現、

検体数を増やして、衛生管理のさらなるレベルアップにつなげたい

――微生物検査の項目や頻度、方法について教えてください。

久保氏 製品検査は、以前はシャーレを用いた方法(いわゆる従来法)を基本としていましたが、現在はコンパクトドライに切り替えました。製品は未加熱品と加熱品がありますが、いずれもロットごとに一般生菌、大腸菌・大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌の検査を実施しています。製品検査はコンパクトドライで実施しています。

また、環境のふき取り検査(大腸菌群)と落下菌検査(一般生菌)も実施しています。ふき取り検査と落下菌検査は、依然としてシャーレを用いています。

サルモネラ属菌は、揚げ物(ささみチーズかつなど)で使うパン粉の検査で使用しています。当初、パン粉の検査は「まずはセレウス菌かサルモネラ属菌のどちらか片方から始めよう」と検討していたので、今後サルモネラ属菌の検査が軌道に乗ってきたら、セレウス菌の検査も取り入れる予定です。

――コンパクトドライを導入して、変化や効果は感じられましたか?

久保氏 コンパクトドライの効果は非常に大きいです。以前は、特に培地調製に時間がかかっていましたが、その時間が不要になったので、作業時間は劇的に短縮できました。

そのおかげで、大腸菌やサルモネラ属菌など食中毒菌の検査もやりやすくなり、検査の項目や検体数は確実に増えています。製品検査はそれほど(検体数を)増やす必要はないと感じているので、今は環境検査を増やすことを考えています。

正直なところ、以前は現場に検体を採取しに行く時間がとれず、なかなかふき取り検査まで手が回せない状況もありました。今は2日に1回、1日に10検体くらいの検査ができています。検査を軌道に乗せて、環境検査のさらなる充実を図っていきたいと考えています。

床次氏 コスト面では、培地を自家調製していた時と比べて上がりましたが、それ以上にコンパクトドライ導入の効果は大きいと実感しています。

品質管理部門の本来の役割は、検査結果を活用して現場の改善などにつなげることです。検査業務のために残業が発生するような状況は解消されました。今後は、(検査の効率化で浮いた時間を)現場の衛生管理や品質管理の改善に費やせるようになると期待しています。また、将来的には品質管理部門を中心に衛生教育、従業員教育の仕組みを構築できれば、ということも考えていています。コンパクトドライを活用した業務効率化が軌道に乗れば、そうした新しい仕組みの構築にも取り組んでいきたいです。

「頑丈かつ蓋で密閉できる」「コロニーの視認性が良い」など

コンパクトドライは食品工場でのメリットが多い

――様々な簡易培地を検討したと思いますが、コンパクトドライを選択した要因は何でしょうか?

床次氏 当社の工場では大量の水を使うので、一般的なフィルム培地は(培地に水がかかる懸念があるので)当社の場合は適しません。その点、コンパクトドライは密閉できる蓋がついているので、中が濡れる心配がありません。また、プラスチックの容器に入っているので、仮に落としたりしても、内部の微生物が漏れるリスクがありません。

近年、プラスチックの価格が上がっていますが、「現場で安心して使える」というメリットには大きな魅力を感じています。

久保氏 そのほか、他社の培地と比べて、コロニーが識別しやすい、色の判定がしやすいと思います。シャーレよりもサイズが小さいので、滅菌しやすいですし、保管スペースも少なくて済みます。常温保存ができる点も、保管の手間やスペースを考えるとありがたいです。

また、コンパクトドライは「培地が4つで一連」という形状も、検査時には都合が良いです。パキパキと折って1枚ずつ使うことも可能ですが、2~4枚の培地がつながったままでも使えます。検体を段階希釈する場合、10倍、100倍、1,000倍と希釈していきますが、培地がつながっていれば、同じ検体を一連の培地に接種することで、培養・保管時の管理が容易になります。培地の容器にマジックで検体名を記入しますが、培地がつながっていれば、その作業も1回書き込むだけで済みます。これはコンパクトドライにしかない特徴だと思います。

培地調製などの時間短縮の他、「コンパクトドライは色やコロニーの識別がしやすい」といったメリットも高く評価されている

常温保管が可能。培養や保管の省スペース化にも貢献

衛生管理・品質管理でもDX化の推進は急務

――最後に、品質管理における今後の課題と感じていることを教えてください。

床次氏 当社は現在、JFS-BやFSSC 22000などの国際規格に取り組んでいますが、特に手書きでの記録づけや、紙ベースの帳票類や記録の管理は、非常に煩雑です。できるだけ電子化、DX化を進めなければ、と感じているところです。

微生物検査で考えると、(培地調製の時間は不要になりましたが)コロニーカウントも時間や労力もかかる作業です。コンパクトドライの場合、クラウドAIを活用したコロニーカウント用のアプリケーション「@BactLAB」が利用できます。こうしたアプリも今後は有効に活用していきたいと考えています。

関連リンク集

- コンパクトドライ 判定ガイド

コンパクトドライの培養結果について適切に理解していただくためのページです。 - 検査基本操作の動画-コンパクトドライ

コンパクトドライの使い方の応用例としての画線塗抹の方法や廃棄方法などを動画でご紹介しているページです。 - コンパクトドライ ピックアップページ

コンパクトドライの特長を紹介したページです。 - コンパクトドライ カタログ

- コンパクトドライ 製品一覧