簡便・迅速培地「コンパクトドライ」で

検査業務を大幅に効率化――

~検体数・検査頻度を増やし、衛生管理・品質管理をさらにレベルアップ~

南州農場グループ様

協同組合 南州高山ミートセンター

くろぶたの丘 ハム・ソーセージ工場

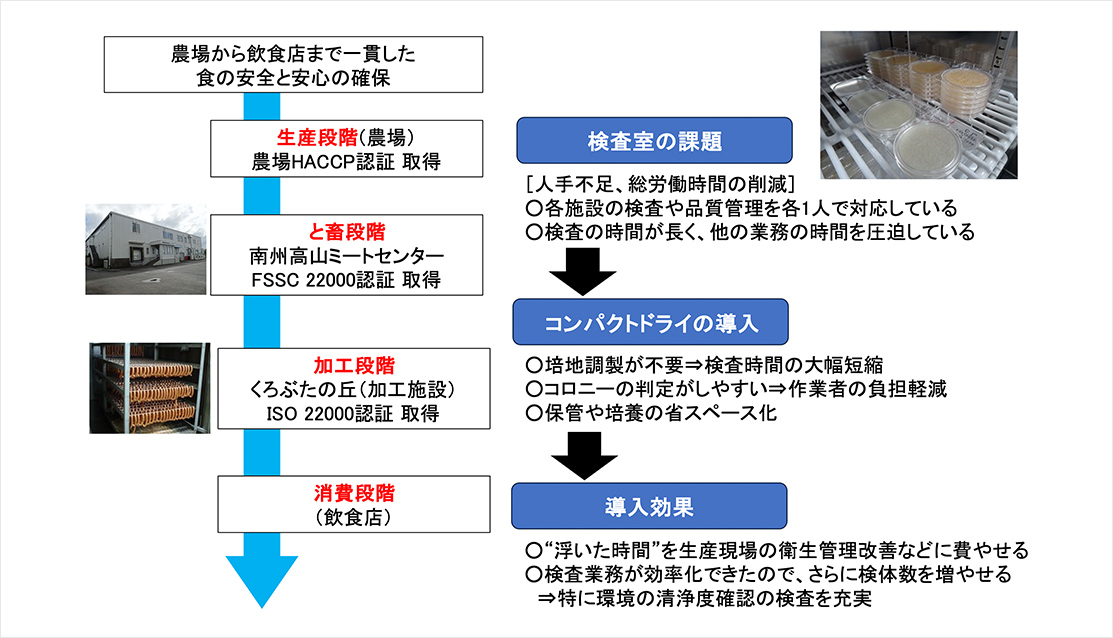

鹿児島県・大隅半島の東部に位置する肝付(きもつき)町を拠点に、かごしま黒豚をはじめとするブランド豚やブランド牛を取り扱う南州農場グループ様は、生産からと畜、加工、販売まで一貫した管理体制を確立して、安全・安心・高品質な畜産加工品を提供しています。グループ全体で厳格な食品安全確保や品質管理を徹底することは、「食の宝庫」として知られる鹿児島県の“食のブランド”を発信することにもつながっています。

科学的根拠に基づく品質管理や衛生管理、食品安全確保の仕組みを構築・運用する上で、微生物検査は極めて重要な位置付けとなります。一方で、近年は人手不足や働き方改革に伴う総労働時間の短縮などが、全ての企業の共通課題となっています。南州農場グループの品質管理や微生物検査でも、その課題に直面しています。そうした背景から南州農場グループ様は、簡便かつ迅速に、誰でも正確な結果が得られる「簡易培地」の採用に踏み切りました。

今回は、食肉処理場(南州高山ミートセンター)と、くろぶたの丘 ハム・ソーセージ工場を訪問して、微生物検査の効率化に向けた取り組みを取材させていただきました。

南州農場グループの品質管理の取り組み

南州農場グループの社史は、1976年に南大隅町(旧佐多町)の生産者4人で養豚の農事組合法人 南州農場を設立したところから始まります。1993年に肝付町(旧高山町)の施設を買収する形で食肉のカット事業を開始。2000年には同町よりと畜場の譲渡を受ける形でと畜事業を開始しました(同年に協同組合 南州高山ミートセンターを設立)。

この南州高山ミートセンター(以下「ミートセンター」)は、2002年にヨーロッパの処理システムを導入したり、2007年にISO 22000、2015年にFSSC 22000の認証を取得するなど、竣工当初から衛生管理には妥協のない姿勢で取り組んできました。ミートセンターの安全・安心に対する取り組みは国内外で高く評されており、現在は国内だけでなく、タイやシンガポール、香港、マカオへの輸出が可能な認定施設です。

南州農場グループ様の安全・安心にこだわる姿勢は、創業から現在に至るまで変わることはなく、2020年4月に操業を開始したハム・ソーセージ工場(以下「加工場」)は、同年12月にはISO22000認証を取得しています。

大部分の微生物検査を「コンパクトドライ」に切り替え

従来法を経験することで検査の基礎技術を習得

――まずはミートセンターの微生物検査の状況を教えてください。

松元氏 ミートセンターから出荷する食肉は、公的な基準(食品衛生法の規格基準など)がありません。そのため、微生物検査は自主基準を設定して運用しています。検査項目は一般生菌、大腸菌・大腸菌群、サルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌で、月1回くらいの頻度で実施しています。取り扱う品種が3種類(白豚、黒豚、南州ナチュラルポーク)あり、それぞれ6部位から検体を採取するので、毎月部分肉は18検体前後、内臓から8部位ほど検体を採取するので、合わせて26検体くらいの検査を実施していることになります。

また、製造環境や従業員の手指のふき取り検査も実施しています。検査項目は、環境は一般生菌、大腸菌・大腸菌群、カビ・酵母、手指は一般生菌、大腸菌・大腸菌群、黄色ブドウ球菌などです。

――検査方法は?

松元氏 数年前までは従来法で検査をしていましたが、現在は(サルモネラ属菌を除いて)すべて簡便・迅速法で行っています。培地は、島津ダイアグノスティクス株式会社の「コンパクトドライ」を使用しています。

例外的に、内臓の微生物検査のうち、サルモネラ属菌は、現在も従来法で実施しています。できればコンパクトドライに切り替えたいのですが、この部位は夾雑物が多いため、迅速法に切り替えるには検討課題が残っている状況です。

取材にご対応いただいた品質管理課の松元沙希課長(食品安全チームリーダー)(右)と楮野 麻結氏(左) (撮影場所:くろぶたの丘)

検査室の様子。検査の信頼性確保のため、食肉科学技術研究所や島津ダイアグノスティクスが主催する外部精度管理に参加している

――ハム・ソーセージの加工場における微生物検査については?

楮野氏 検査項目はおおむねミートセンターと同じですが、非加熱製品ではリステリア属菌、包装後加熱製品(レトルト製品)ではクロストリジウム属などを追加する場合があります。

環境の検査では、微生物検査に加えて、月1回の頻度でATPふき取り検査も活用しています。ATP検査であれば、その場で結果が数値化されるので、必要に応じてすぐに衛生指導などができます。培養を伴う検査では、結果がわかるのは、早くても翌日になってしまうので、ATP法は非常に教育効果が大きいツールであると感じています。

――環境検査ではカビ・酵母の検査も行っているのですね。

松元氏 FSSC 22000のVer.6で、規格の追加要求事項に「環境検査」が盛り込まれた際に、コンパクトドライのカビ・酵母用を用いた落下菌検査を始めることにしました。

環境のふき取り検査や落下菌検査を実施すると、「食品と接触する表面の衛生管理は行き届いている」「ヒトが頻繁に触れる箇所は要注意」といった傾向や気づきが見えてきます。われわれ品質管理部門では、検査を通じて衛生管理や品質管理の改善につなげることを重視しています。

――従来法からコンパクトドライに切り替えた理由や背景を教えてください。

松元氏 当社は、基本的にミートセンターと加工場に1人ずつ品質管理担当を配置して、各施設の衛生管理や品質管理などの現場点検、ISOやHACCPの監督業務、微生物検査などを担当しています。

一方で、検査に忙殺されて(検査以外の)品質管理の業務時間が圧迫されるという状況もありました。そのため、培地の調製などの時間も手間が不要になる簡便・迅速培地については、以前から導入を検討していました。品質管理部門の将来像を考えた時、「このまま従来法を続けるのは現実的に困難」「簡便・迅速培地への全面的な切り替えが必要」と判断しました。

ただし、従来法の検査ができる環境も維持しています。検査担当者の知識や技術の習得の面を考えると、従来法の経験を積んだ上で簡便・迅速法を実施できるようになった方がよいと思います。そのため、検査部門に新人が配属された時、最初は従来法を経験することで、微生物検査の基本的な知識や技術を身につけてもらうことを考えています。

ミートセンター、加工場ともに、ほとんどすべての微生物検査を乾式簡易培地「コンパクトドライ」(島津ダイアグノスティクス製)で実施している。簡便・迅速に結果がわかることに加え、常温保管できる、保管や培養のスペースを取らない、廃棄物の削減につながるなど、南州農場グループでは多面的なメリットを得ている

検査時間の大幅短縮で、本来の品質管理業務に一層注力

検体数をさらに増やして、衛生管理・品質管理レベルの向上目指す

――従来法からコンパクトドライに切り替えたことで、最も強く感じている効果は何でしょう?

楮野氏 検査時間が圧倒的に短縮されました。培地調製が不要なので、前処理した検体を(培地に)接種し、培養器に入れたら、あとは培養するだけでよいので、検査業務に伴う残業などはなくなりました。

最も大きな効果は、そうして削減できた時間を、本来の品質管理業務に費やせるようになったことだと思います。例えば、以前は年間(あるいは月間)に処理できる検体数は自ずと上限が決まっていました。コンパクトドライに切り替えたことで、処理できる検体数は大幅に増やせるようになりました。現在、検体数の増加を検討しているところです。検体数を増やすことは、品質管理や衛生管理のレベルアップにつながると期待しています。

――コンパクトドライへの切り替えはスムーズに進みましたか?

楮野氏 時折、培養後の判定に悩む場面などもありましたが、島津ダイアグノスティクスの担当者に助言をいただきながら、特に戸惑うこともなく切り替えられたと思います。コンパクトドライの場合、コロニーカウント用のアプリケーション「@BactLAB」も利用可能なので、今後はそうしたツールも効果的に活用しながら、より効率的な検査環境の整備を進めていければ、と考えています。

品質管理業務でもデジタル化による効率化が進む

――品質管理の体制に関して、今後の課題や強化ポイントとして考えていることはありますか?

松元氏 現在、ミートセンターと加工場で、それぞれ品質管理業務を行っていますが、今後、いかに効率的に業務を集約していけるか、検討しているところです。

ISO 22000やFSSC 22000の管理・監督では、現場での記録付け、その記録の保管などが、どうしても煩雑な業務となります。加工場の生産管理では、QRコードを活用するなどデジタル化を推進しており、実際に業務の効率化、トレーサビリティの確保などにつなげています。ミートセンターでも記録や帳票類のデジタル化、ペーパーレス化を進めており、現在では記録の確認や承認といった業務を(現場にいなくても)パソコンやタブレットでできる環境が整っています。

将来的には、こうした業務改善のシステムを品質管理や検査の業務にも適用していくと思います。それは、当社の衛生管理や品質管理の一層のレベルアップにつながっていくものと期待しています。

加工機能と商業機能の複合施設「くろぶたの丘」

工場見学やソーセージ作り体験、売店やレストランなど完備

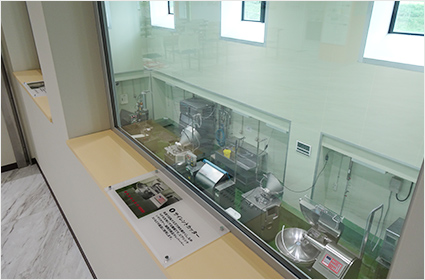

2020年に鹿屋市霧島ヶ丘公園内に竣工した「くろぶたの丘」は、加工施設としての機能と商業施設としての機能を兼ね備えた建物である。1~2階にハム・ソーセージの加工場、3階に検査室や加工場の見学もできる研修室、さらに4階には加工場で製造した製品の直売所、カフェ&レストラン、ソーセージ製造を体験できる工房などがあり、様々な体験を通じて、南州農場グループが生産する肉を楽しむことができる。

同公園内にはバラ園もあり、地元の方々はもちろん、多くの観光客でにぎわっている。

南州農場グループの概要や、鹿児島県の黒豚産業について学べる研修室・展示室。ガラス越しに加工室の様子も見学もできる。

加工品の直売所「KURO MARCHE」(クロ マルシェ)。黒豚の魅力を最大限に引き出し、アイデア豊かな加工品が販売されている。日本で唯一の女性のドイツ食肉マイスタリンが、日本一のブランド豚「かごしま黒豚」を伝統の技術で絶品の味に仕上げている。

おしゃれなカフェ&レストラン「DINING KUTON」(ダイニング クートン)の一番人気は、南州農場の黒豚を使用した「炭火焼 黒豚肩ロースステーキ」。低温調理でじっくり加熱することで、黒豚の旨みをたっぷりと味わえる。「炭火焼 黒豚トマホーク」もインパクト抜群。テラス席では錦江湾を眺めながら食事を楽しめる。

関連リンク集

- コンパクトドライ 判定ガイド

コンパクトドライの培養結果について適切に理解していただくためのページです。 - 検査基本操作の動画-コンパクトドライ

コンパクトドライの使い方の応用例としての画線塗抹の方法や廃棄方法などを動画でご紹介しているページです。 - コンパクトドライ ピックアップページ

コンパクトドライの特長を紹介したページです。 - コンパクトドライ カタログ

- コンパクトドライ 製品一覧