2023年度「食品衛生検査セミナー」

開催報告

2023年10月26日

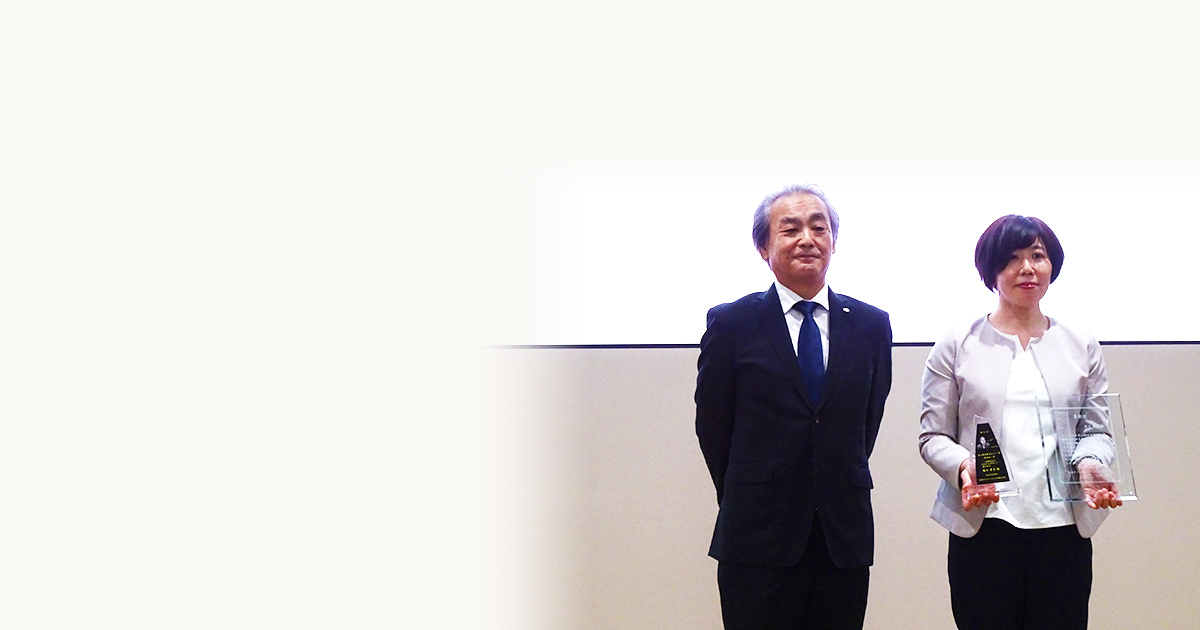

島津ダイアグノスティクス株式会社は2023年度の阪崎利一賞の受賞者として一般財団法人日本食品分析センターの前川幸子氏を選考し、10月26日に神奈川県川崎市のShimadzu Tokyo Innovation Plazaで授賞式を執り行いました。

阪崎利一賞は、日本の食品微生物学の第一人者として知られる阪崎利一博士の偉大な功績をたたえて2010年に創設された顕彰事業です(阪崎博士は腸内細菌科の微生物“Cronobacter sakazakii”の菌名の由来にもなっています)。

同日には、授賞式と合わせて、食品衛生検査セミナーも開催され、前川氏が受賞記念講演として食品検査(特に微生物に起因するクレーム食品の試験)について解説を行うとともに、株式会社島津製作所の四方正光氏が機器分析を中心とした食品微生物検査の分野におけるソリューションの紹介や、2019年から取り組んできた新型コロナウイルス検出試薬キットの開発秘話などを披露しました。また、セミナーでは島津ダイアグノスティクスが主催した「2023年度 細菌検査精度管理サーベイ」の結果に関する報告も行われました。

目次

受賞の言葉

このたびは阪崎利一賞をいただき光栄に思うとともに、身の引き締まる思いです。私自身、日本食品分析センターに入所してから今日に至るまで、阪崎先生の著書を参考にするなど、阪崎先生は微生物学に携わる者にとって、まさに“雲の上の存在”です。そうした先生のお名前を冠した賞をいただけることには、感謝の念しかありません。

私の今後のミッションは、『私がこれまで経験してきたこと、培ってきたこと、先輩方に教わってきたことを、これから微生物の検査に携わる方々につなぐ』であると思っています。本日の講演をはじめ、今後も少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。

食品衛生検査セミナー賞(阪崎利一賞)受賞記念講演

微生物に起因するクレーム食品の分析手法

一般財団法人日本食品分析センター

微生物部 大阪支所 微生物試験課

前川幸子氏

1997年 財団法人日本食品分析センター入所、東京本部 微生物制御課において抗菌グッズや殺菌剤、防カビ剤などの微生物を用いた評価試験を担当、製品に合わせた試験設計や分析などに従事。その後、微生物試験課において食品衛生関連の微生物検査全般を担当するとともに、食品企業向けの微生物セミナーの企画、講師などを担当。多摩研究所 微生物研究課で微生物の検査や同定、クレーム食品の対応などを経て、2018年より大阪支所 微生物試験課。現在は微生物部 副部長として勤務。

日本食品分析センターの業務と品質保証

私が所属する日本食品分析センターは、食品の安全性に関する試験、栄養や機能に関する分析、医薬品や医療機器の試験など、幅広い試験・検査を主業務としています。本日は、そうした業務の中から、特に微生物が関連するクレーム食品(異物・異常品)の原因究明に関する検査を中心に解説します。

当センターでは、品質管理に関する仕組みとしてISO 9001認証を取得しています。「正確な分析試験を迅速に行うこと」をモットーに、分析の“品質保証”についてはISO/IEC 17025の考え方を基本としています。そのため、特に分析業務では①広く認められ妥当性を確認した試験方法、②校正された機器および国家標準にトレーサビリティのある標準物質、③技術的能力のある分析試験者、④検体と結果のトレーサビリティの確保、⑤整備された試験環境、⑥内部精度管理の実施、⑦国内外の技能試験への積極的な参加――という7項目を特に重視しています。