微生物検査の基礎知識

微生物検査について微生物の定義から各種検査法について説明しています。

微生物の中で培地を用いて培養する対象は細菌と真菌で、食品衛生検査における主な対象もまた細菌と真菌です。

(最近はノロウイルスや寄生虫における食中毒も問題になっていますが、微生物用の培地を用いて培養することはできません)。真菌の中には、いわゆる‘カビ’と‘酵母’が含まれます。

1. 菌の増殖

細菌は細胞の2分裂によって増殖します。その速度は菌種によって異なります。

大腸菌と腸炎ビブリオの例を示します。

1個の細菌は目に見えませんが14万個以上になれば培地上で集落(コロニー)を形成します。

集落1個は細菌1個から発生したものですから集落数を数えることで菌数測定ができます。

| 時間 | 大腸菌 (20分に1回分裂) | 腸炎ビブリオ (10分に1回分裂) |

|---|---|---|

| 0 | 1個 | 1個 |

| 20分 | 2個 | 4個 |

| 1時間 | 8個 | 64個 |

| 2時間 | 64個 | 4,096個 |

| 3時間 | 512個 | 262,144個 |

| 4時間 | 4,096個 | 16,777,276個 |

| 5時間 | 32,768個 | |

| 6時間 | 262,144個 |

食中毒菌を10万個以上摂取すると食中毒症状が出ます。

分裂の早い腸炎ビブリオは1個でも食物についていると3時間で、大腸菌は6時間で危険になります。分裂速度の速い腸炎ビブリオのほうが食中毒を起こしやすく、家庭で食中毒が少ないのは増殖する前に喫食するからです。

前日調理したものが食中毒を起こしやすいのは食中毒菌が増殖する時間を与えるからです。

真菌の増殖は細胞の分裂または分芽(胞子)によって増殖します。

真菌の増殖の至適温度は25~30℃と細菌より低く、分裂速度も遅いので培養には1週間程かける必要があります。

2. 食中毒菌の種類

我が国で発生する食中毒は減少傾向にあり、令和2年の事件数は887件、患者数は約1.5万人です。食中毒事件全体の約31%(273件)が細菌性食中毒で、カンピロバクターが第1位(182件)となっています。残りの約45%(395件)が寄生虫(アニサキス:44%(386件)、クドア:1%(9件))、約11%(99件)がノロウイルスであり、他には、約11%(100件)が化学物質や自然毒、約2%(18件)がその他(3件)と原因不明(15件)となっています。

平成24年12月28日、食品衛生法施行規則の一部改正についての省令により、寄生虫の取扱い方に変化があり、寄生虫検査の重要性も以前より高くなっています。最近では寄生虫による事件数が増えていますが、患者数が細菌性食中毒やウイルスに比べると少ないため、患者数全体では減少傾向となっております。

また、原因食品別発生数としては魚介類(299件)、野菜及びその加工品(43件)、肉類及びその加工品(28件)の順に多く、患者数では複合調理食品(4,403人)が最も多くなっています。原因施設では飲食店が半数以上(約55%:原因施設判明687件中の375件)で2番目に多い家庭の約24%(166件)と比べても圧倒的に多くなっています。

※厚生労働省食中毒統計資料より

1) 細菌性食中毒

菌が増殖し、組織内に侵入するなどして発症することによる感染型食中毒と菌が出す毒素による毒素型食中毒に分けられます。

(1)感染型食中毒 — 細菌の感染と増殖により発症する

腸炎ビブリオ、サルモネラ、赤痢菌、下痢原性大腸菌、カンピロバクター、コレラ菌、エルシニア・エンテロコリチカ、ナグビブリオ、ビブリオ ミミクス、ビブリオ フルビアリス、プレシオモナス シゲロイデス、エロモナス・ヒドロフィラ、エロモナス、リステリア

(2)毒素型食中毒 — 細菌(真菌)の産生する毒素により発症する

黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌、ウェルシュ菌

2) その他の食中毒

(1)ウィルス性

ノロウィルスなど

(2)自然毒(植物性・動物性)

毒キノコ、フグ毒など

(3)化学物質

メタノール、農薬など

3. 微生物(細菌)の殺菌、滅菌、消毒

殺菌とは、微生物を死滅させる行為全般を指し、一般的に次のように分けることができます。

1) 滅菌 — 存在する微生物すべてを完全に死滅させることです。

乾熱滅菌:乾熱滅菌器を使用して、160℃で2~4時間加熱することです。

高圧蒸気滅菌:オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)を使用して、121℃で20分間(または115℃で30分間)の処理を行うことです。

2) 消毒 — 微生物の中の病原菌を死滅させることです。

(病原菌だけを選択的に死滅させる事は現実には不可能ですが、一般的に以下のような処置をします)

- 煮沸消毒 — 沸騰水中で10~15分間煮沸

- 低温殺菌 — 保持式で63~65℃,30分間加熱,連続式で65~68℃,30分間加熱

- 高温殺菌 — 保持式で75℃以上,15分以上加熱,連続式で72℃以上,15秒以上加熱

- 超高温殺菌 — 120~150℃で1~3秒間加熱

- 消毒剤 —– 各種消毒剤

4. 食品加工工場(調理場)における細菌・真菌の存在形態

細菌や真菌などの微生物は地球上のあらゆる場所に生息し、その数は500万種以上ともいわれています。工場施設などにおいては通常、空中浮遊菌および表面付着菌として存在しています。

1) 空中浮遊菌

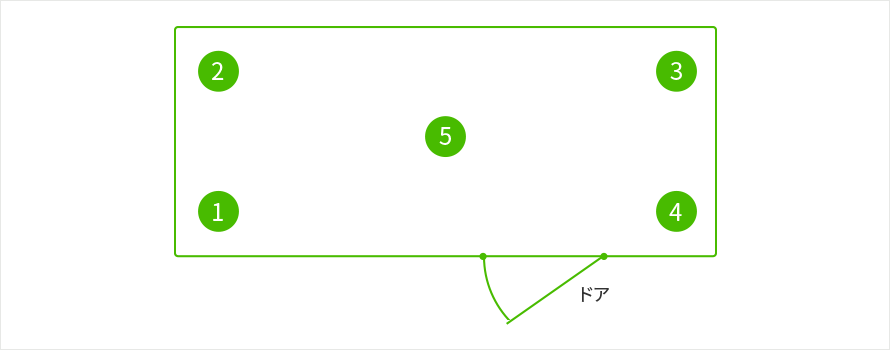

文字通り微生物が空気中に浮遊して存在していることを総称して呼んでいます。この状態においては、一般的に増殖はしませんが、落下菌として食品に付着すれば汚染の原因となります。空中浮遊菌を測定する方法と しては落下細菌試験法やエアーサンプラー法などがあります。

(1) 空中浮遊菌の測定法

A: 落下細菌試験法

SCD(トリプトソーヤ)寒天培地などのふたを一定時間開放し、落下してきた菌を計測する方法です。開放時間、測定位置などは目的によって異なりますので、予備テストをして本試験の条件を決めます。

落下細菌試験に使用する主な培地(一般生菌数用培地)

| 医薬品分野(局方) |

ソイビーン・カゼイン・ダイジェストカンテン培地 ※以下は該当製品

|

|---|---|

| 食品分野(衛生規範) |

標準寒天培地 ※以下は該当製品

|

落下細菌試験に使用する主な培地(真菌数用培地)

| 医薬品分野(局方) |

サブロー・ブドウ糖カンテン培地 ※以下は該当製品

|

|---|---|

| 食品分野(衛生規範) |

CP加ポテトデキストロース寒天培地 ※以下は該当製品

|

※医薬品分野は、令和元年6月28日 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 監視指導・麻薬対策課 事務連絡別添「無菌医薬品製造区域の環境モニタリング法」を、食品分野は、衛生規範(現在は廃止)を参考とした。

B: エアーサンプラー法

エアーサンプラーはスリット方式、ピンホール方式、RCS方式などの原理にもとづいた各種の装置が市販されていますので、目的にあったものを選択します。

スリット方式

回転している寒天培地に一定サイズのスリットを通して空気を吹き付け、微生物を捕捉する方法

ピンホール方式

スリット方式の改良法でスリット部分がピンホールになっている装置。

RCS方式

ロイター遠心サンプラーを用いて既成の寒天培地に吸引した空気を吹き付け培地面に微生物を衝突させて捕捉する方法

エアーサンプラー法に使用する機器と培地(お勧め)

| 機器 | BIOSAMP®バイオサンプ 型式:MBS-1000NI HEPA仕様 1式(コード:01838) |

|---|---|

| 培地(お勧め) | アキュレート™ ガンマ線滅菌SCD寒天培地(3重包装・常温)(コード:50058) |

2) 表面付着菌

建物内(天井、壁、床など)設備・機器の表面、人体の表面、衣類などあらゆるものが、付着の対象となります。付着した場所に適度な水分と栄養素が存在すれば菌はそこで増殖します。表面付着菌を測定する方法としてはスタンプアガー法やふき取り試験法などがあります。食品の安全性や健全性を評価するうえで、食品や製造環境の微生物検査は必要不可欠です。

検査実施に際しては、検査目的を明確にし、その目的に適合した検査対象物を選定することが重要です。

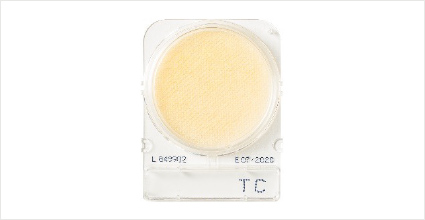

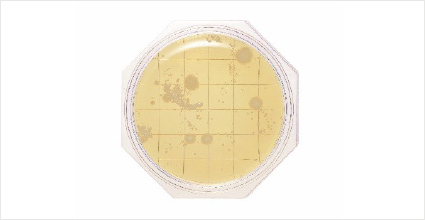

(1)ふき取り試験法

100 cm² (10 cm×10 cm)など一定面積を綿棒でふき取って一定に希釈し、培地と混釈して細菌数を測定する方法です。混釈法が一般的ですが、培地調製不要のコンパクトドライTCなどの利用が便利です。

| コンパクトドライ™ TC | 40枚(コード:06740) 240枚(コード:06741) |

|---|---|

| コンパクトドライ™ EC | 40枚(コード:06742) 240枚(コード:06743) |

| コンパクトドライ™ CF | 40枚(コード:06744) 240枚(コード:06745) |

| コンパクトドライ™ YM | 40枚(コード:06746) 240枚(コード:06747) |

| 簡易ふき取リキット(BPW)Ⅱガンマ線滅菌 | 1 mLx200本(コード:06544) |

| 簡易ふき取リキット(PBS)ⅡCCガンマ線滅菌 | 1 mLx200本(コード:06545) |

| Swab Test ST-25 PBS | (10 mL×10)×40(コード:06698) |

| ふき取り枠 100 | 250枚(5枚×50)(コード:06598) |

(2)スタンプアガー法

検査する物体の表面に培地を接触させて微生物を培地表面に移行させ、発育した菌のコロニー(集落)数を計測する方法です。GMP微生物試験法には面積25 cm² のローダックプレート(クリーンスタンプ25)とフードスタンプ(またはクリーンスタンプ)が記載されています。

A:フードスタンプ

食品製造環境における細菌汚染状態を把握するのに使用します。

| フードスタンプ® 標準寒天(生菌数用) | 30枚(コード:06051) 100枚(コード:06050) |

|---|

B:クリーンスタンプ

医薬品製造環境や医療環境における細菌汚染状態を把握するのに使用します。

| クリーンスタンプ® SCD寒天(一般生菌数測定用) | 30枚(コード:06785) 100枚(コード:06784) |

|---|

C:クリーンスタンプ25

医薬品・医療環境で指定されている面積25 cm² のローダックプレート培地です。

| クリーンスタンプ®25 SCD寒天(一般生菌数測定用) | 30枚(コード:06791) 150枚(コード:06790) |

|---|---|

| クリーンスタンプ®25 SCDLP寒天(一般生菌数測定用) | 30枚(コード:06793) 150枚(コード:06792) |

| クリーンスタンプ®25 CP加サブロー寒天(真菌用) | 30枚(コード:06795) 150枚(コード:06794) |

| ガンマ線滅菌クリーンスタンプ®25 SCDLP寒天(二重包装単位) | 100枚(コード:06797) 受注生産 |

| ガンマ線滅菌クリーンスタンプ®25 SCDLP寒天(3重包装・常温) | 100枚(コード:56798) 受注生産 |

5.食品加工工場(調理場)における自主的微生物検査

自主検査の目的

(1)原材料の品質管理 保存条件の適合性の評価

(2)環境の衛生管理 作業員の衛生意識の啓蒙

(3)殺菌、洗浄手順の効果の評価 など

6.細菌検査の基本操作

1) 培地の種類

(1) 物性による種類

A) 液体(ブイヨン)培地

– – 寒天を含まない液状の培地で、主に増菌培養に使用されます。

B ) 半流動培地

– – 寒天を0.3 ~0.5 %含有し、衝撃を加えると崩れる程度の固さの培地で、主に運動性の試験などに使用されます。

C ) 固形(寒天)培地

– – 寒天を約1.5 %含有。シャーレに固めたものは平板培地とも呼び、(試験管に斜面に固めたものは斜面培地)主に分離培養に使用されます。

(2) 用途による種類

A ) 増菌培地

– – 特定の菌種に限定せず、全般的に菌を増殖させる培地です。

B ) 選択増菌培地

– – 目的に応じて特定の菌種を増殖させる培地です。目的の菌種の増殖に影響がなく、不必要な菌種の増殖を抑制させるための成分が処方されています。

C ) 分離培地

– – 複数菌種が混在した中から単一の菌株ごとに分けるための培地です。通常シャーレに固めて平板培地として使用します。

D ) 選択分離培地

– – 用途は分離培地と同様ですが、特定の菌種を増殖させ、不必要な菌種を抑制するように工夫した培地です(仕組みは選択増菌培地と同様)。

E ) 確認培地

– – 分離した菌株について各種の性状を試験するための培地です。

F ) 保存培地

– – 分離した菌株を保存するための培地。培地によっては検体の保存に用いる場合もあります。

(3) 寒天培地の固め方による種類

A ) 斜面培地

– – 試験管に、管底から側面にかけて斜めに固めた培地。スラントカンジダなど。

B ) 平板培地

– – シャーレに入れて固めた培地。自家製とメーカーで調製した生(なま)培地があります。SCD寒天や卵黄加マンニット食塩寒天など。

C ) 半斜面培地

– – 試験管を斜面培地のときよりは少し立てた状態で培地を固めて、培地の上半分が斜面に下半分が高層になるようにした培地。半高層培地ともいいます。TSI寒天など。

D ) 高層培地

– – 試験管を垂直に立てたままの状態で固めた培地。半流動培地を用いた場合は半流動高層培地といいます。LIM培地やSIM培地など。

2) 粉末(顆粒)培地の溶かし方

液体培地と寒天培地共通

- 必要量の粉末培地をはかり取ります。はかりの精度は0.1 g程度のものでかまいません。

- 秤量した粉末培地を適当な大きさの三角フラスコ(コルベン)やメディウム瓶 (調製量よりも少し大きめのものを使用します。例えば1リットルの三角フラスコで培地量800 mLくらいまで)に入れ、必要量の精製水の一部(3割程度の量)を加えて、強く撹拌して完全に懸濁させます。

- 三角フラスコの管壁に付いた培地を洗い流すように残りの精製水を加えます。

- 液体培地の加温溶解:

加温は温浴とし、直火は厳禁。温浴の温度は50~60℃くらいにします。加温中、時々三角フラスコを揺り動かし、撹拌します。粒子状のツブが無くなったら溶解とし、試験管などに分注します。

滅菌する液体培地で試験管を使用するものは加温溶解した培地を試験管に必要量分注してからオートクレーブをかけます。乳糖ブイヨン培地やBGLB培地などのダーラム管を用いてガスの発生を検査する培地は、滅菌後流水で急冷します(自然放冷するとダーラム管内に空気が残留してしまうことがあります。)。 - A: 寒天培地の加温溶解

寒天は煮沸溶解しないと完全には溶解しないので、煮沸水浴を用いるか、蒸し器を用いて加温します(直火は焦げる可能性があるので厳禁)。加温中、時々三角フラスコを揺り動かして培地を撹拌する。このとき三角フラスコの内壁に寒天粒子のツブツブが付かなくなったら溶解した証拠です。

B: 滅菌する寒天培地の溶解

蒸し器などで加温してからオートクレーブに入れるのが基本です。精製水で完全に懸濁した状態でオートクレーブに入れてもかまいませんが、この場合オートクレーブで寒天は完全に溶解しますが、培地下層に溶けた寒天がかたまっているので十分に撹拌してください(オートクレーブ後すぐに三角フラスコを揺り動かすと培地が吹きこぼれてやけどをする危険がありますので注意してください)。

3) 培地への接種法

(1) 液体培地への接種

菌株の場合、通常は白金耳の先を培地面に触れるだけで十分ですが、濃厚に接種するときには、試験管内の培地面の少し上の管壁に白金耳をこすりつけて菌隗をほぐしながら培地中へ均一に拡散させるように接種します。液体培地の場合、摂取量が培地量の10%以内であればそのまま混和してもかまいませんが、接種検体量が多い場合には培地の濃度を高くして調製し、検体を接種後に通常の培地濃度になるようにする必要があります。

(2) 平板培地への接種

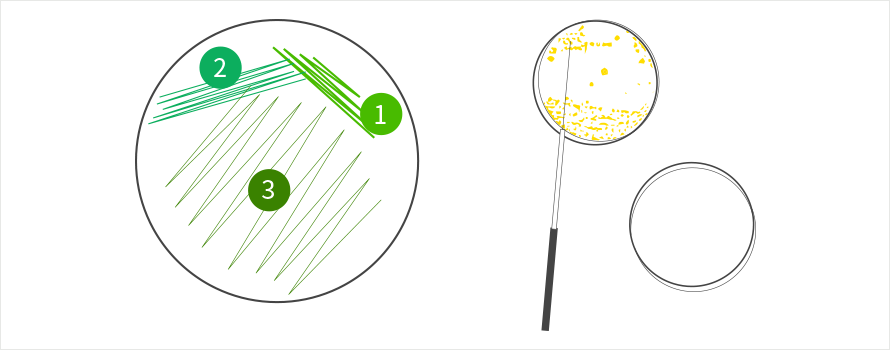

A ) 白金耳での塗抹

白金耳の先を培地面に軽く触れた状態で培地全面に走らせるのを基本とします。菌数が多い検体から独立集落を作らせる塗抹法はいくつかありますが、一般的には培地の一部分(1/4位)に検体を塗抹後、白金耳を焼いて滅菌してから最初の塗抹部分の一部を引っかけ、残りの培地面に塗り広げます。

B ) コンラージ棒による塗抹

主に液状検体中の菌数を調べるときの塗抹法で、検体接種量が少ない場合に適用できる方法です。培地表面に一定量の検体(通常0.1 mL)を滴下して、直ちにコンラージ棒で培地全面に塗り広げます(培地の表面が乾いている必要がありますので、使用前にフラン器などに入れ、乾かして下さい。但し、乾かし過ぎに注意して下さい。特に生培地の乾かし過ぎは厳禁です。)。

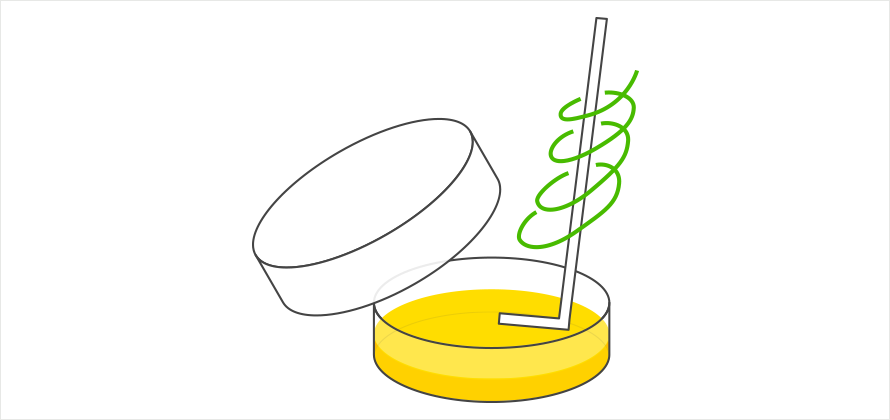

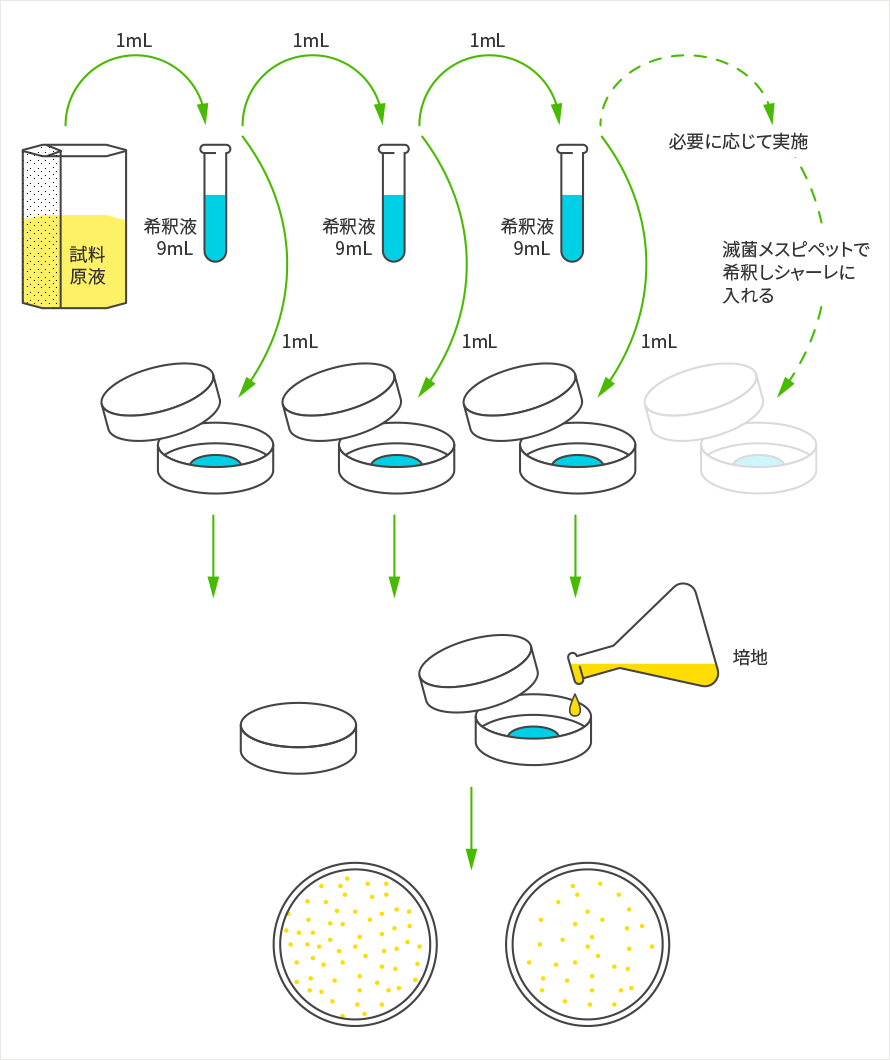

C ) 混釈培養法

主に液状検体中の菌数を調べる(固形物は希釈液で溶解して)ときの培養法で、接種検体量が多い場合にも適用できる方法です。シャーレに一定量の検体(通常1 mL)を入れ、これに約50℃で保温した培地を加え、シャーレを揺り動かして検体と培地を混和してから静置、培地を凝固させます。プロテウス等の運動性のある菌が遊走してしまうような場合では、混釈後凝固した培地の表面に未接種の培地を薄く重層(通常5 mLくらい)すれば防止できます。

D ) 半高層培地への接種

SIM培地やLIM培地などの運動性を確認する培地への接種は、白金線を用いて培地の中央に穿刺(せん刺)します。チオグリコール酸(TGC)培地やGAM半流動高層培地などの無菌性試験をする培地への接種は、検体を吸い上げたパスツールピペットを培地の底まで刺し入れ検体を少しずつ出しながら、ピペットを徐々に引き抜いて培地全層に接種します。

E ) 半斜面培地への接種

白金線(白金耳ではない)を用いて、高層部へ垂直に管底にまで達しないように注意しながら培地の底まで穿刺した後、斜面全面に塗抹します。

F ) 斜面培地への接種

白金耳(または白金線)を用いて、斜面全体に塗抹します。培地の下部にたまっている凝固水に触れて、表面をぬらすようにして塗抹するとスムーズに接種できます。

1. 注)一般的には白金耳と白金線の2種類があります。

2. 白金耳 ・・・ニクロム線の先をループ状にまるめたもの。主に平板培地への塗抹に使用されます。

3. 白金線 ・・・ニクロム線の先をそのまま、まっすぐにしたもの。主に平板培地上の集落の釣菌や確認培地への接種に使用されます。高層培地への穿刺は白金線を使用します。

7.食品の細菌検査に必要な機器器具

1) 機器

- 乾熱滅菌器:器具、機材の滅菌に使用

- オートクレーブ:培地などの滅菌に使用

- ふらん器(インキュベーター):菌の培養に使用

- 恒温水槽:調製済み培地や試料の保温に使用

- ブレンダー、ストマッカー:試料の均質化

- 上皿天秤(0.1 gから200 gくらいのもの):試料の秤量、培地の秤量に使用

- 顕微鏡

- コロニーカウンター[コロニーカウンターグローバルサービス:@BactLAB™]

- ろ過滅菌用ろ過器およびアスピレーター(または真空ポンプ)

- 蒸し器:粉末・顆粒培地の溶解に使用

2) 検査に必要な一般的器具

- フラスコ、ビーカー類(100から1,000 mL 容量各種)

- 試験管(大、中、小試験管各種)および試験管立て

- ダーラム発酵管

- 滅菌シャーレ

- ピペット類(1から20 mLメスピペット、駒込ピペット等いずれも滅菌できるもの)

- メスシリンダー(100 mL、200 mL、500 mL、1,000 mL 各種)

- ガスバーナー

- 白金耳、白金線およびコンラージ棒

- ステンレス製滅菌缶(ピペット用、薬包紙用など)

3) 検体採取用の器具

- 一般的な器具:ナイフ、はさみ、薬さじ(スパーテル)、ピンセットなど

- 冷凍検体用:のこぎり、タガネ、おの、コアサンプラーなど

- 検体採取容器:容積300 mLくらいのガラス製またはポリエチレン製広口びん

- 検査試料調製用:薬包紙、はさみ、ピンセットなどいずれも滅菌できるもの

- 容量100から200 mLの滅菌試料調整びん(100 mLまたは50 mL目盛り付き硬質ガラス製)

- 滅菌希釈液(ペプトン食塩緩衝液など)90 mL入り試料調製びん(試料調製びんは必要な数だけ用意する)

- ストマッカー用のポリ袋、パウチ

- 乳鉢